- 私達に必要な1日の食事量は、年齢や体重によってさまざま。給餌量の目安を参考に、その子にあわせて量を調整してあげることが大切ですよぉ。食事回数は1日2~3回ですが、子猫のうちは回数を多めに。主食には必ず総合栄養食のドライフードを選んでくださいねぇ。清潔なお水もお忘れなく!

年齢や体重によって猫が1日に必要とするカロリーはさまざま。

そのため、1日に与えるキャットフードの量も、猫によって異なります。

年齢や体重に応じた給餌量の目安を参考に、体重をチェックしながら量を調整してあげるのがポイント!

食事回数も年齢や食べ方によってさまざまですが、消化器官の未熟な小さいうちは食事回数を多めにしてあげると良いでしょう。

必ず、総合栄養食のドライフードを主食に、清潔な水も一緒に与えてくださいね。

健康のために、年齢にあわせてフードを切り替えていくことも大切です。

今回はキャットフードの正しい与え方を徹底解説!

給餌量・回数の目安、主食として与える食事、年齢にあわせた食事の切り替え、水の与え方、給餌環境と食器、猫に与えてはいけないものについて説明します。

給餌量の目安

1日にどのくらいのキャットフードを与えればよいかは、猫の年齢や体重、体の状態、飼育環境によって異なります。

これは、年齢や体重などによって1日に必要とするカロリーが異なるためです。

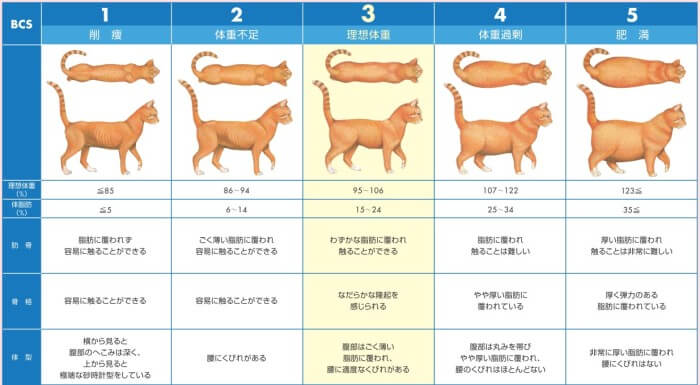

給与量はあくまでも目安なので、それを基準にしてBCS(ボディコンディションスコア)を重要視した方が良いでしょう。

適切なキャットフードの量を知るためには、猫が1日に必要とするカロリーを知る必要があります。

1日に必要なカロリーをもとに計算した給餌量の目安は以下の通りです。フードごとに消化吸収率が異なることや、猫によって活動量が異なることから、あくまでもひとつの目安として参考にしてください。

子猫期

生後30日頃までは子猫用のミルクを与え、歯が生え始める頃に離乳食を始めます。生後2ヶ月くらいになったら徐々に離乳食からキャットフードに切り替えていきます。

成長期の子猫は成猫に比べてたくさんのカロリーを必要とするため、体重の変化を見ながら、成長とともに給餌量を増やしていきましょう。

| 月齢 | 平均的な体重 | 1日の給餌量 |

| 1~2ヶ月 | 400g~1kg | 26~53g |

| 2~4ヶ月 | 800g~2kg | 44~74g |

| 4~6ヶ月 | 1.5~2.5kg | 60~86g |

| 6~9ヶ月 | 2~3.5kg | 59~90g |

| 9~12ヶ月 | 3~5kg | 80~117g |

※100gあたり400kcalのキャットフードの場合

関連記事:子猫の食事

成猫期

多くの猫は生後1年で成猫になります。

子猫期に比べると1日に必要なカロリーが少なくなるため、子猫期に比べると給餌量は減ります。また、去勢・避妊手術の有無、運動量、体型、妊娠・授乳中など猫の状態によっても1日に必要なカロリーは異なるため、給餌量も変える必要があります。

| 体重 | 1日の給餌量 |

| ~2.5kg | ~44g |

| 2.5~3.5kg | 44~57g |

| 3.5~5kg | 57~74g |

| 5~6.5kg | 74~90g |

| 6.5~8kg | 90~105g |

| 8~10kg | 105~124g |

※100gあたり380kcalのキャットフード、避妊・去勢済み成猫の場合

関連記事:成猫の食事

高齢猫期

7歳を超えて高齢期に入ると、運動量が減り内臓機能も衰えてくるため、必要なカロリーも減ります。成猫の頃と同じ量を与えていると肥満になる可能性がありますので注意が必要です。

| 体重 | 1日の給餌量 |

| ~2.5kg | ~40g |

| 2.5~3.5kg | 40~52g |

| 3.5~5kg | 52~68g |

| 5~6.5kg | 68~80g |

| 6.5~8kg | 80~96g |

| 8~10kg | 96~114g |

※100gあたり380kcalのキャットフードの場合

関連記事:

給与方法によって猫が摂取できるカロリーは変わる

このような目安を参考に給餌量を決めても、与え方によって猫が摂取できるカロリー量は変わってきます。

どのような与え方がベストかは猫によっても異なりますので、猫の体型や状態にあわせて変えると良いでしょう。

ただし、給与方法をコロコロ変えてしまうと猫にとってストレスになる場合もあるため、基本的な方法は決めておくと良いでしょう。

主な給餌方法は以下の通りです。

- 完全自由摂取方式

- 時間制限給餌法

- 質的制限給餌法

以下、それぞれの給餌方法について説明します。

完全自由摂取方式

キャットフードをまとめてお皿に用意しておき、猫が好きなときに好きなぶんだけ食べられる状態にしておく方法です。1日1回、もしくはお皿が空になったときに補充する場合が多いようです。

ムラ食いする猫にとってはストレスの少ない給与方法ですが、肥満になる可能性もあるため注意が必要です。

時間制限給餌法

1日に数回、1回30分程度と与える時間をしっかり決めて与える方法です。時間になったらキャットフードが残っていてもお皿を下げます。

特定の時間にまとめ食べする猫もいるため、ストレスに感じることもあるようです。

質的制限給餌法

1回の給餌量を量って1日に数回与える方法です。

猫が毎回完食してくれれば、1日に必要なカロリーをしっかり摂取することができる理想的な方法です。ただし、カロリー計算やフードの計量など細かい作業が必要になります。

- 年齢や体重などによってどれくらいの量をあげるかは違ってくるんですねぇ。

与え方もいろんな方法がありますけど、体型や体の状態にあわせて変えてあげてくださいねぇ。ただし、コロコロ変えるのは禁物ですよぉ。

- ぼくの場合は時間になったらさげられちゃいますけど、時間によって食べないことがある子にはストレスかもしれないです。ぼくはどんなときでも食べますけどねっ。

給餌回数の目安

1日の給餌回数は、猫の年齢、食べ方などによって異なります。

年齢に応じた給餌回数の目安は以下の通りです。

- 子猫期(1~2ヶ月)・・・3~5回

- 子猫期(2~6ヶ月)・・・2~4回

- 子猫期(6~12ヶ月)~成猫期・・・2~3回

- 高齢猫期・・・1~4回

子猫期の月齢の低いうちは消化器官も未熟なので、1度に多くの量を食べることはできません。そのため、1日の給餌回数を多めにして小分けに与えましょう。

成猫になると消化器官が発達し、1度に食べられる量も増えるため給餌回数が少し減ります。給餌回数の目安は1日2~3回ですが、猫の食べ方や体重の変化を見ながら調整しましょう。

高齢期に入ると消化器官の機能や噛む力が衰えることから、食べムラが激しくなる猫も多くなります。そのため、いつも決まった時間にキャットフードを与えるのではなく、いつでも食べられる環境を整えておくと猫のストレスも少ないでしょう。

給餌回数が少なく空腹時間が長くなると吐く場合がある

1日1食や、2食でも間隔が長い場合は、空腹で過ごす時間が長くなり猫が吐く原因にもなります。また、お腹が空きすぎてしまうと、十分な量を与えても満足できずにおかわりを要求してくることがあります。

そのため、なるべく空腹時間が長くならないよう、数回に分けて与えるようにしましょう。

関連記事:猫が吐くときにチェックすべき12のポイントと対処法

主食として与える食事

ここでは、猫に主食として与える食事について説明します。

猫の主食となるキャットフードは以下の通りです。

- 総合栄養食(主にドライフードなど)

以下、詳しく説明します。

総合栄養食は猫に必要な栄養バランスを考えて作られている

キャットフードには以下のような種類があります。「総合栄養食」記載のキャットフードは、猫に必要な栄養バランスを考えて作られているため主食に適しています。

- 総合栄養食

- 間食

- 療法食

- その他目的食

以下、それぞれの種類について説明します。

総合栄養食

水と一緒に与えるだけで猫に必要な栄養をとることができるフード。年齢別、状況別、成長段階別、猫種別などに分かれています。

間食

猫とのコミュニケーションや食事を楽しむことが目的のフード。いわゆる「おやつ」「スナック」と言われるものです。多く与えすぎると肥満の原因になるため、与えすぎないよう注意が必要です。

療法食

何らかの病気になった猫向けに成分や原材料が調整されたフード。必ず獣医の指示に従って与える必要があります。

その他目的食(一般食)

特定の栄養素やエネルギーを補うためのフード。ふりかけやサプリメントなど。

ドライフードは猫の健康面、コスト面、保存性において優れている

また、キャットフードは大きく分けるとカリカリと呼ばれるドライフードとウェットフードに分かれます。

ドライフードとウェットフードの大きな違いはフードに含まれる水分量です。ドライフードの水分量が10%以下なのに対し、ウェットフードは水分量75%以上のものを指します。

ウェットフードには「消化吸収が良い」「食いつきが良い」「水分補給になる」などのメリットもありますが、以下のようなデメリットもあります。

- 割高

- 開封後の賞味期限が短い

- 歯石がつきやすい

- 噛む力を養えない

- ドライフードを食べなくなる

猫の健康面やコスト、保存性を考えた場合、主食にはドライフードを選ぶことをおすすめします。

- キャットフードにはいろんな種類がありますけど、主食にするのは「総合栄養食のドライフード」と覚えておいてくださいねぇ。

- ウェットフードは味もたくさんあって食べやすいけど、健康を考えたらカリカリの方がいいんですね。一回あけちゃうと日持ちもしないですしねっ。

年齢にあわせた食事の切り替え

年齢別のキャットフードは、必要なカロリーや栄養素を考えて作られています。例えば、高齢猫用のキャットフードは成猫用よりもカロリーが少なめに作られています。また、高齢猫に必要な栄養素を強化し、衰えてきた消化機能をサポートするなど、健康を保つためのさまざまな工夫が凝らされています。

そのため、年齢にあわせてキャットフードを切り替えた方が良いでしょう。

※給餌量を調整するだけで、どんな年齢の猫にも与えられるフードもあります。全年齢対応のキャットフードであれば、年齢に応じた切り替えの必要はありません。

キャットフードを切り替える際は、徐々に慣らしていくことが大切です。従来のフードに新しいフードを少しずつ混ぜていき、徐々に新しいフードの割合を増やしていきましょう。

いきなり新しいフードに完全に切り替えてしまうと猫の体にも負担がかかり、下痢や軟便などの体調不良を引き起こすこともあります。

猫の食事は以下を目安に切り替えると良いでしょう。

- ほ乳期(生後すぐ~生後約30日)

- 離乳期(生後約30日~2ヶ月)

- 幼猫期(生後2ヶ月~6ヶ月)

- 子猫期(生後6ヶ月~1歳)

- 成猫期(1~6歳)

- 高齢猫期(7歳~)

ほ乳期(生後すぐ~生後約30日)

生後30日頃までのほ乳期は、母猫の母乳をしっかり飲ませることで免疫力を高めることができます。ただし、以下のような場合は子猫用のミルクを与えましょう。

- 保護された子猫

- 母猫の母乳が出ない

- 母猫の育児放棄

- 子猫の数が多く母乳が足りない

ミルクを与える場合は、必ず人肌に冷ましたものを子猫用哺乳瓶で1日5~6回与えてください。牛乳は体質的にあわない猫もいるため、与えないようにしましょう。

関連記事:哺乳期・離乳期の猫の食事

離乳期(生後約30日~2ヶ月)

子猫の歯が生えてくる生後30日頃から徐々に離乳食をスタートします。

スタート時は離乳食と母乳もしくはミルクを併用し、徐々に離乳食の量を増やしていきましょう。また、最初のうちは自ら離乳食を食べることができないため、離乳食を指に少し取り、あごにこすりつけて舐めさせます。個体差もありますが、約2週間以内には自ら離乳食を食べられるようになります。

離乳食の回数は1日4~5回です。

離乳食には子猫用の離乳用ペーストや、動物病院で処方される高栄養食などの缶詰を利用すると良いでしょう。また、子猫用キャットフードを細かく砕いてお湯やミルクでふやかして与えるのもおすすめです。

関連記事:

幼猫期(生後2ヶ月~6ヶ月)

生後2ヶ月頃には離乳食から子猫用キャットフードに徐々に切り替えていきます。切り替えの際は約1週間ほどかけて徐々に離乳食の割合を減らしていきます。

良質なたんぱく質が豊富に含まれ、消化器官に負担の少ない「総合栄養食」のドライフードを与えましょう。

月齢が低いうちは給餌回数を増やして小分けに与えるようにしましょう。

子猫期(生後6ヶ月~1歳)

この時期になると消化器官が発達し1度に食べられる量が増えてくるため、給餌回数を1日2~3回に減らしていきましょう。

6ヶ月~10ヶ月頃、去勢・避妊手術を行うことが多いですが、術後は運動量が減るため太りやすくなります。しかし、1歳までは体をつくる大切な成長期なので、無理にカロリーを抑えたフードに変える必要はありません。体重の変化などを見ながら、術前の量の9割くらいを目安に調整してしましょう。

関連記事:避妊・去勢後の猫の食事

成猫期(1~6歳)

多くの猫は生後1年くらいたつと成長が止まります。

生後10か月頃から徐々に成猫用キャットフードに慣らしていき、1歳を目安に成猫用フードへの切り替えを進めていきましょう。切り替える際は、子猫用に少しずつ成猫用を混ぜ、成猫用の割合を徐々に増やしていくと良いでしょう。

ただし、メインク―ンやラグドールなどの大型種は、3~4歳くらいまで成長を続けます。このような猫の場合は、「体重の増えがゆるやかになった」「運動量が減った」などを切り替えの目安にすると良いでしょう。

高齢猫期(7歳~)

この頃から運動量が減り内臓の機能が低下し始めるため、7歳を目安に高齢猫用フードへの切り替えを進めていきましょう。切り替える際は、成猫用に少しずつ高齢猫用を混ぜ、高齢猫用の割合を徐々に増やしていくと良いでしょう。

高齢になると基礎代謝の低下、歯周病・口内炎、噛む力の低下、嗜好性の変化などさまざまな原因で、キャットフードを食べないことが多くなります。そのようなときは、以下のような方法を試してみると良いでしょう。

- ドライフードを温める

- ドライフードをふやかす

- 食べやすい環境を整える

- ウェットフード、ペースト状のおやつを与える

関連記事:キャットフードを温める理由と注意点

- 年齢にあわせて食事も変えていきましょうねぇ。私くらいの年齢になってくると、運動量も食べる量も減ってきますからねぇ。

高齢猫に必要な栄養を補ってくれるフードを選んだ方がいいんですよぉ。ただし、全年齢用のフードなら量を調整しながらずっと与え続けることができて便利ですねぇ。

- なるほどー。切り替えて食べてくれないなんてこともあるって聞きますし、全年齢用ならそんな心配がなくていいですねっ。

水の与え方

総合栄養食は、水と一緒に与えることで猫に必要な栄養をとることができるフードです。

そのため、ドライフードを与えるときには必ず飲み水を用意する必要があります。

ここでは水の与え方について説明します。

1日に必要な水分量は猫の体重1kgあたり50ml

猫が1日に必要とする水分量は、体重1kgあたり50mlと言われています。

授乳時、下痢・嘔吐・発熱・多尿などの体調不良時には、さらに多くの水分を与える必要があります。

水分を与えたい時は水場を増やす

キャットフードと一緒に飲み水を用意している飼い主さんがほとんどだと思いますが、それだけでは猫に十分な水分を与えることができません。

というのも、猫は本来水を積極的に飲むことが少なく、多少水分不足であっても近くに水場がなければわざわざ水を飲みにいくことはないのです。

そのため、水分をしっかり与えたい時には、猫がわざわざ動かなくても飲める場所に水場を複数用意する必要があります。

猫が安心できる場所の近くに水場を

また、猫は警戒心が強い動物でもあるので、水場の場所にも工夫が必要です。

食事と一緒に水を用意するのは良い方法ですが、給餌場所は猫にとって警戒する場所でもあります。

できれば寝床の近くなど、猫が安心できる場所の近くにも水場を用意してあげると、積極的に飲んでくれるようになるでしょう。

常に新鮮な飲み水を用意

飲み水に猫の唾液やフードが入ってしまうと、雑菌が繁殖しやすくなります。器に水が残っていてもこまめに入れ替え、常に新鮮な飲み水を用意しておきましょう。

関連記事:

給餌環境と食器

ここでは、適切な給餌環境と食器について説明します。

埃をかぶらないよう高さを工夫

キャットフードや水の入った容器を直接地面に置くと、埃をかぶりやすくなります。nekonekobu.jp/breeding-items-automatic-feeder/

なるべく地面を舞う埃がかぶらないようにするため、少し高さのある場所に器を置くなど工夫すると良いでしょう。

時間になったら自動的に給餌してくれる自動給餌器も埃対策としておすすめです。

関連記事:猫の自動給餌器おすすめ10選【獣医師が教える選び方のポイント解説付】

陶器やステンレス素材の食器がおすすめ

キャットフードを入れる食器にはさまざまな素材のものがありますが、傷や汚れに強く清潔度が高いのは陶器やステンレス素材の食器です。

特に陶器は重量感があり安定するため、大型猫におすすめです。

- 我々猫は水分をとるのがあんまり得意じゃないので、水分不足になりやすいんですよぉ。なるべく手間なく水を飲める環境を整えてあげるのがポイントなんですねぇ。

それと食事する環境、食器も大事ですよぉ。

- いたれりつくせりの環境でないと水も飲まない、ごはんも食べない、、、これはおかあさんも大変ですっ。

猫に与えてはいけないもの

人間にとっては害のないものでも、猫にとって有害なものはたくさんあるため、猫の手の届く場所に置かないように注意しましょう。

ここでは、猫が食べてはいけないものについて説明します。

死に至る危険性のあるもの

猫が食べると死に至る危険性のあるものは以下の通りです。

- ネギ類(玉ねぎ、ニラ、ネギ、にんにく)

- アボカド

- カカオ類(チョコレート、ココア)

- 人間用サプリメントや薬

重症化する危険性のあるもの

猫が食べた量や体調によっては、重症化する危険性のある食べ物は以下の通りです。

- アワビ・トリ貝、サザエ、トコブシ

- 生の魚介類(イカ・カニ・エビ・タコ・ホタテ貝・ツブ貝・淡水魚)

- 青魚(サバ、イワシ・アジなど)・マグロ

- 生レバー

- 生豚肉

- 鶏や魚の骨

- アルコール

- カフェイン(お茶・コーヒー・紅茶・コーラなど)

- 野生キノコ

- イースト(生のパン)

- ドッグフード

- 香辛料

- 植物

注意が必要なもの

特に注意が必要なものは以下の通りです。

- 消化が悪いと言われるもの(トウモロコシ・こんにゃく・タケノコ・山菜類・野菜類)

- 生卵の白身

- 牛乳・乳製品

- マグネシウムの多いもの(鰹節・海苔・煮干し・ミネラルウォーター)

- シュウ酸の多いもの(ほうれん草・春菊)

- 塩分の強いもの(人間の食事全般)

- お菓子・甘いもの

- 果物

犬が摂取すると危険と言われるもの

犬と猫が食べてはいけないものはほぼ共通ですが、なかには犬のみ症例が報告されているものもあります。猫への影響が未知数ですが、中毒症状を引き起こす可能性はありますので注意が必要です。

犬が摂取すると危険と言われるものは以下の通りです。

- ナッツ類

- ぶどう・レーズン

- キシリトール

関連記事:猫が食べてはいけないもの

キャットフードの与え方に関するよくある質問

ここでは、キャットフードの与え方に関するよくある質問をまとめています。

食欲旺盛な猫に、欲しがるままに食事を与えてしまうと肥満につながります。肥満になるとさまざまな病気を引き起こしやすくなります。

与えた量を食べきってさらに要求してきても、与えないように注意しましょう。

また、あまり食べない猫の場合、給餌環境や保管方法、与え方を見直すことで食べてくれることもあります。また、好みの問題で食べてくれないときは、キャットフードを思い切って替えるのもひとつの方法です。

ただし、なかには病気が原因で食べないこともあるため、食べない状態が続いたり、いつもと違う症状が見られる場合は病院を受診しましょう。

キャットフードの食いつきをよくする方法について詳しくは以下のリンクをご覧ください。

ウェットフードは以下のような場合に与えることをおすすめします。

- 食欲がないとき

- ドライフードを食べないとき

- 噛む力が弱っている高齢猫

- 水をあまり飲まない猫

- ご褒美として

あくまでもメインはドライフードを与え、猫の食いつきが悪いときや水分不足が気になるとき、しつけのご褒美として週1~2回与えるのがおすすめです。

ドライフードと一緒に与える場合には、必ず一般食(間食)と表示のあるウェットフードを使いましょう。また与え過ぎないよう、1日の給餌量の目安を守ることが大切です。

関連記事:ウェットフードのメリット・デメリット

転がすとドライフードがでてくるようなおもちゃや、タイマー式の給餌器などを使って、一度に食べすぎないよう工夫してあげると良いでしょう。

猫が太りすぎた場合、目標体重を決め、1日の摂取カロリーが消費カロリーよりも少なくなるよう、食事管理をする必要があります。

猫の急激なダイエットは肝リピドーシスなどのリスクを高めます。そのため、体重は週に1~2%の減少にとどめ、焦らずゆっくりと進めていくことが大切です。

空腹状態が続くと猫にとっては大きなストレスにもつながります。少しでもストレスを取り除きダイエットをスムーズに進めるには、以下のような工夫が必要です。

- 低脂肪、高食物繊維でカロリー密度が低く、腹持ちの良いフードにする

- ドライフード、ウェットフードを併用する

- 少量ずつ給餌回数を増やして与える

- 摂取カロリーは徐々に減らす

関連記事:猫の肥満について

妊娠中や授乳中の猫は、人間と同じく子どもの分の栄養を母猫がしっかりとる必要があります。そのため、普段より高カロリーのキャットフードに変えるか、いつものキャットフードの量を増やして、1日に必要なカロリーを補いましょう。

授乳中は、生まれてきた子猫の数によってキャットフードの量を増やす必要があります。給餌回数を増やしこまめにたくさん与えるようにしましょう。

子猫が母乳から離れ離乳食を食べるようになると必要なカロリーも減るため、離乳期になったら量を少しずつ減らして調整していきましょう。

関連記事:妊娠期・授乳期の猫の食事

早急に病院を受診することが大切です。自己判断は絶対に禁物です。

深夜・休日などかかりつけの病院が空いていないときには夜間病院を利用しましょう。まずは電話で状況を説明すれば、最適な指示を受けられるでしょう。

まとめ

猫の給餌量・給餌回数の目安、主食、年齢にあわせた食事の切り替え、水の与え方、猫に与えてはいけないものについては以下のまとめを参考にしてください。

- 給餌量は猫の年齢や体重、体の状態、飼育環境によって異なる

- 子猫は成猫よりもたくさんのカロリーが必要

- 成猫になると1日に必要なカロリーが少なくなるため給餌量も減らす

- 高齢期に入るとさらに1日に必要なカロリーが減るため給餌量を調整

- 給与方法は猫の体型や状態にあわせて変えると良い

- 給餌回数は猫の年齢、食べ方によって異なる

- 子猫期の月齢の低いウチは給餌回数を多めに

- 1度に食べられる量が増えてきたら食べ方や体重変化を見ながら給餌回数を調整

- 給餌回数が少なく空腹時間が長いと猫が吐くこともある

- 猫の主食は総合栄養食のドライフード

- 年齢別のキャットフードは必要なカロリーや栄養素を考えて作られている

- 全年齢対応のキャットフードを除き、年齢にあわせてフードを切り替える必要がある

- キャットフードを切り替える際は徐々に慣らすことが大切

- 生後30日までのほ乳期は母乳または子猫用のミルクを与える

- 生後30日頃から徐々に離乳食をスタート、はじめは母乳・ミルクと併用

- 生後2ヶ月頃から徐々に離乳食からキャットフードへ切り替え

- 生後6ヶ月~10ヶ月頃の去勢・避妊手術後は体重変化を見ながら給餌量を調整

- 1歳を目安に徐々に子猫用から成猫用フードへ切り替え

- 7歳を目安に徐々に成猫用から高齢猫用フードへ切り替え

- 水分を与えたい時は猫の安心できる場所に水場を増やす

- 常に新鮮な飲み水を用意

- なるべく埃をかぶらないよう高さのある場所に食器を用意する

- 傷や汚れに強く雑菌が繁殖しにくい陶器やステンレス素材の食器がおすすめ

- 猫に与えてはいけないものを手の届くところに置かないよう注意

- この記事を書いた人

守重美和

猫ねこ部編集室 編集&ライター保護猫団体の活動を仔細にお届けする「保護猫のわ」・飼い主さんと猫との幸せエピソードをお届けする「なないろ猫物語」の編集担当。

猫を通して「人」の姿にフォーカスした記事をお届けする猫メンタリーライターとして 猫好きシンガーソングライター・嘉門タツオさんへのインタビューをはじめ、街の看板猫、猫カフェ、猫が住める住宅からキャットフードメーカー、ペット防災の専門家、猫雑貨店、猫をモチーフにした漫画家さん、年間3000件ものTNRの不妊手術を行っている獣医に至るまで、半年間で約40名以上の猫と関わる方々に幅広く取材を重ねる。

- 【監修】獣医師・YICビジネスアート専門学校ペット科講師

平松育子京都市生まれ

山口大学農学部獣医学科(現 山口大学共同獣医学部)卒業/2006年3月-2023年3月ふくふく動物病院院長を務める/現在は勤務獣医師として自分の可能性にチャレンジ中